Mosaici

Lo studio e l’esperienza conseguita nella collaborazione per l’elaborazione di importanti opere musive presso lo studio di Pietro D’Achiardi, lo prepararono per gli incarichi che si presentarono nell’arco della sua attività . Anche in questa tecnica decorativa, in consonanza con l’evoluzione della ricerca espressiva, si rileva un iter che, partendo dalla suggestione dell’arte paleocristiana , attraverso esperienze di sintesi astratta, perviene ad una intensa e pura espressività cromatica, rilevabile fin dalla completa e pittorica elaborazione dei cartoni .

Le prime persuasive realizzazioni si affermano negli anni ’40 in alcune cappelle del cimitero di Rieti. Nell’ombra soffusa degli interni, ammanta il silenzio di suggestione la brillantezza degli smalti e dell’oro delle tessere, poste in opera con angolature dissonanti in modo da permettere il baluginare di piani diversi.

Ne sono esempio, tra le realizzazioni del secondo dopoguerra, il Buon Pastore della cappella Nobili, ispirato per fattezze e posizione frontale all’arte musiva classicheggiante paleocristiana , e quello della cappella Pitotti-Cutore, più nuovo ed intimo nella delicatezza di colori e forme che richiamano lineamenti familiari; si fa notare per la grazia del movimento e del colore il decorativismo della duplice teoria di angeli nella cappella Ferroni . Notevole per la sua forza suggestiva la Natività della cappella Margaritelli, composizione complessa il cui realismo formale è espresso in una sintesi volumetrica rivestita di ricercato cromatismo che rende la figurazione di tono elevato, immergendola in un’atmosfera rarefatta. Commossa spiritualità e rappresentazione di una quotidianità umile fanno sentire l’eco della pittura giottesca. Si affianca a questa elaborazione una Natività sul prospetto della cappella Scanzani: lontano dagli stereotipi, il linguaggio compositivo è lineare nella fissità ieratica dagli accenti quattrocenteschi; l’atmosfera di serena compostezza, allusiva per il simbolismo che la correda, è esaltata da una colorazione pacata ed intima.

Dopo l’elaborazione intensa e novecentista dei bozzetti per il mosaico dell’E ’42, alla fine del decennio l’artista realizza una figurazione musiva nell’atrio della sede del Genio Civile di Rieti. L’argomento di carattere civile, ispirato alla ricostruzione edile del dopoguerra, consente all’artista una composizione dal carattere fortemente unitario in cui elementi architettonici si orchestrano e si sovrappongono su un immaginario contorno naturalistico. L’interpretazione astratta della realtà dà movimento ed eleganza di linee che si intersecano in trasparenza con la sagoma dell’architetto ideatore. La sua figura si impone nel suo significato ideale e assorbe la colorazione varia e serena degli edifici retrostanti. Questa elaborazione rappresenta una novità interessante e si inserisce tra quelle rarefatte ed astratte di questo periodo .

I mosaici degli ultimi due decenni nella loro scansione e sintesi, evidenziano con coerenza l’approdo geometrico a cui era pervenuto l’artista in tutte le sue creazioni: le immagini si schematizzano, perdono rilievo e volume, le fisionomie si semplificano in linee, il simbolismo si accentua; si impone un cromatismo più intenso e puro, scandito in campiture.

Testimoniano questo nuovo linguaggio, che sembra appiattire la forma in una ieratica interpretazione, quasi un’ornamentazione, le elaborazioni della testa di Cristo della cappella Conti e del santo Martire della cappella Allegri, nel cimitero di Rieti. Una gentile e raccolta figura giovanile, inserita tra fasce marmoree dal sereno cromatismo, illumina con lampi di rosso e oro la facciata della cappella Scopigno. Riassume in modo superlativo i caratteri di quest’ultimo periodo la figurazione musiva del Buon Pastore nella cappella Angelucci-Spadoni, dalla colorazione sostenuta e ricercata; vi si armonizzano, con estrema coerenza e gusto, il geometrismo dei toni rossi e violetti con un personale astrattismo figurativo. Il cartone di questo mosaico completa il Battistero della chiesa Regina Pacis.

Negli anni ’70 elaborò due mosaici di argomento civile per i monumenti ai caduti di Cittaducale (Rieti) e a quelli della Resistenza , presso la sede della Provincia di Rieti. In essi si ripresenta lo spessore figurativo, evidenziato dalla modulazione di una forte e pura vibrazione cromatica.

La prima composizione è narrativa e distesa: vi si compongono, su più piani e sullo sfondo luminoso di architetture sacre, scene di pietà e di riconciliazione dai colori vividi e coinvolgenti che si orchestrano con varietà ; le liriche figure di fondo, immobili e ieratiche, si schiacciano sul prospetto della chiesa, mentre emergono quelle in primo piano con la loro volumetria e i particolari realistici.

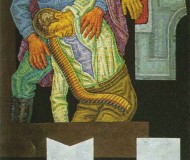

Espressivo l’altro monumento che riassume l’altezza del significato nella sintesi dell’immagine, una Pietà . La concisione costruisce la figurazione come un blocco compatto sottolineato dalle sostenute e palpitanti masse cromatiche che modellano il gruppo con timbro drammatico. Brani astratti di rovine dai colori contrastanti e simbolici fanno da sfondo, mentre in primo piano una sintesi delle mura della città allude alle lotte civili.

Dopo la morte dell’artista fu realizzato, solo sulla scorta di un bozzetto della fine degli anni ’60, il mosaico della chiesa Regina Pacis . Intorno alla ieratica e bizantineggiante impostazione della Maestà si muovono con passo di danza figure angeliche recanti oggetti simbolici; brandelli di cielo, percorsi da astri, si aprono sul fondo oro e viola . Il lirismo della composizione si svolge nella studiata varietà dei toni caldi che si articolano in un raffinato intarsio e conferiscono all’insieme la preziosa dignità dei mosaici della tradizione, rivissuta con sensibilità moderna e con il contributo delle ultime esperienze cromatiche.